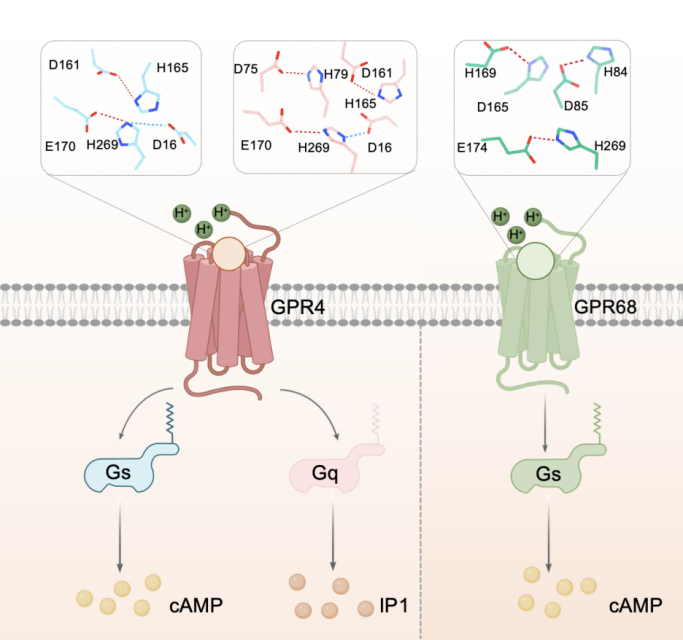

2025年4月10日,山东大学孙金鹏教授团队、于晓教授团队与内蒙古大学阿拉坦高勒教授团队联合山东第一医科大学夏明教授团队,在Molecular Cell ( Cell大子刊)在线发表了题为“Structural basis and biased signaling of proton sensation by GPCRs mediated by extracellular histidine rearrangement”的研究论文。该研究结合药理学、计算生物学及生化实验方法等手段,阐明了两种人源质子感知受体GPCR(GPR4和GPR68)的质子感知、信号转导及下游偏好性信号通路激活的分子机制,为靶向质子感知GPCRs的临床药物开发提供了重要的理论依据(图1)。

图1 研究总结图

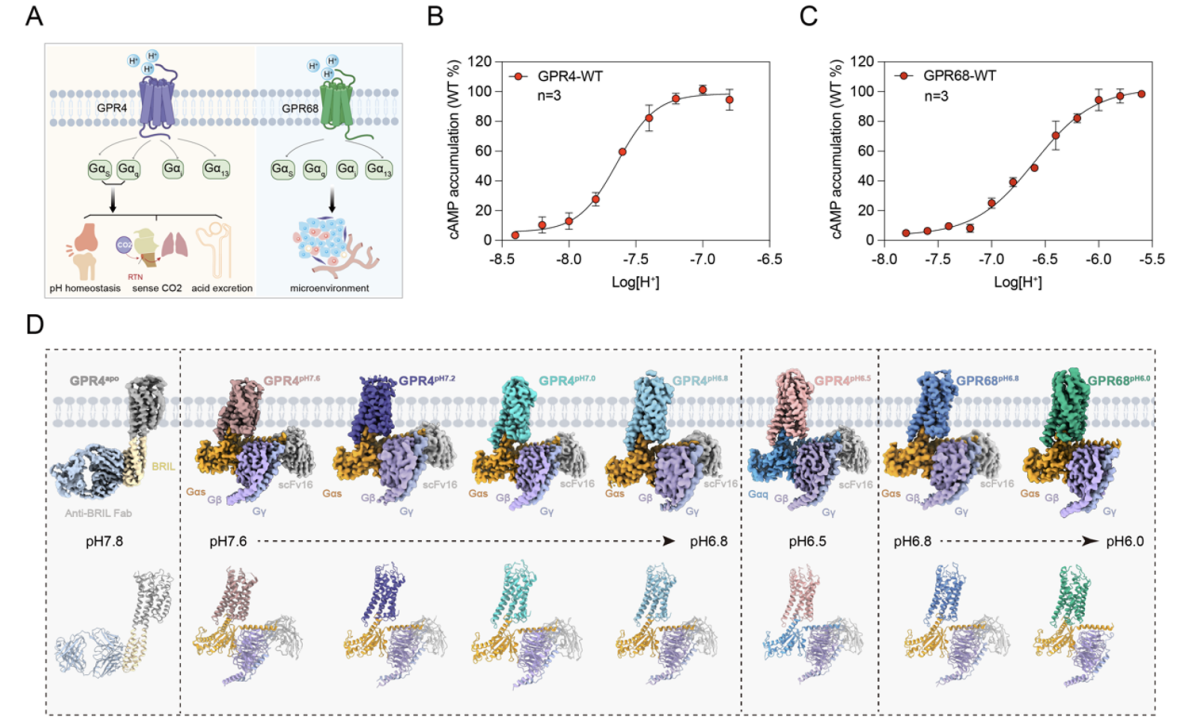

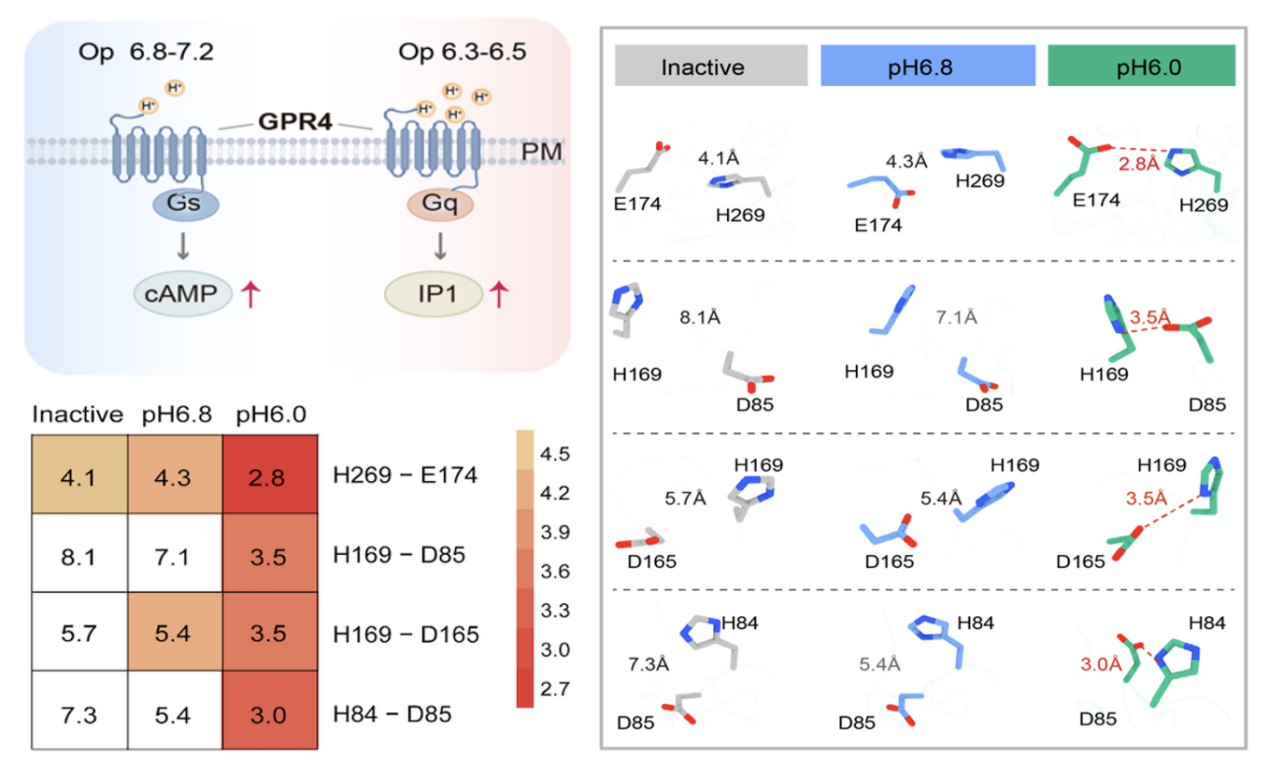

研究者首先利用生化及药理学方法不同pH 条件下对GPR4/GPR68的激活情况,发现GPR4的Gs 信号通路的最适激活pH为7.2-6.8, GPR68 的Gs信号通路的最适激活pH为6.0-5.6。在此基础上,研究者进一步解析了GPR4和GPR68在不同pH条件下与Gs或Gq三聚体高分辨率冷冻电镜结构(图 2)。

图2 GPR4和GPR68激活的分子机制

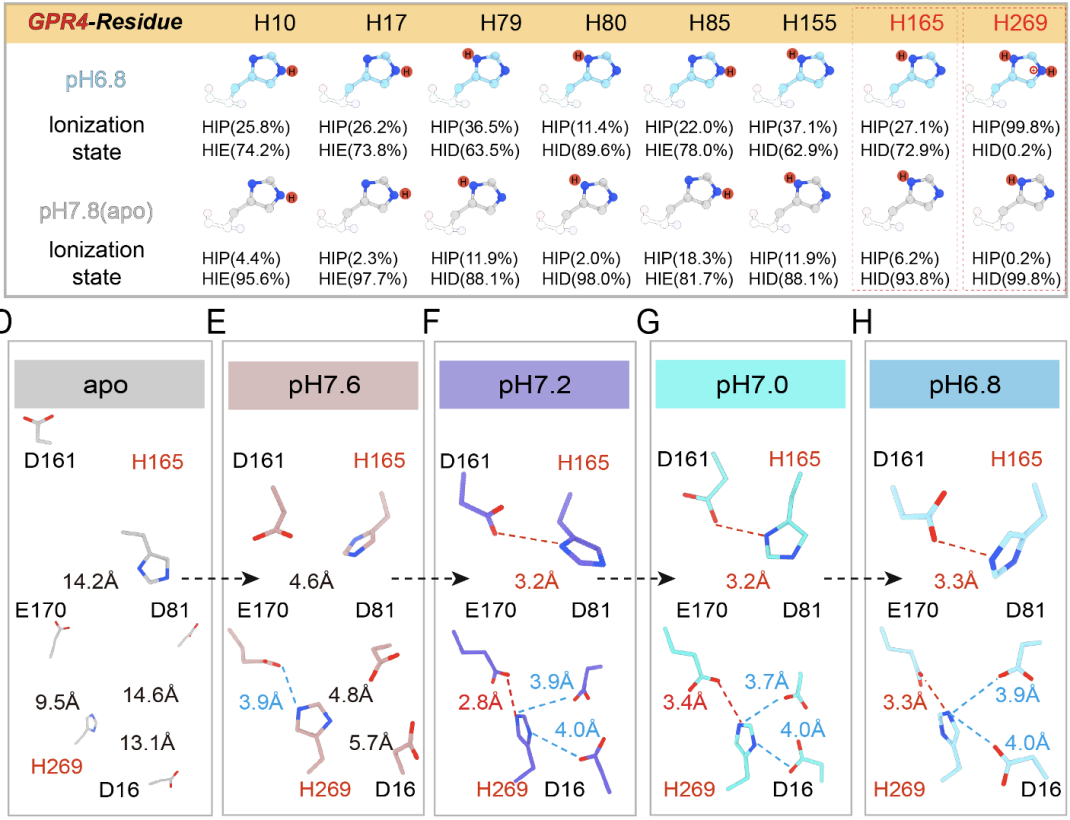

结合基于结构的pKa计算、pH依赖的活性测定、分子模拟以及突变功能分析,研究者首先发现两个保守的胞外组氨酸残基——位于ECL2的H165ECL2-45.47×47和TM6的H2697.36——在质子化后能够分别诱导与D161ECL2-45.43,E170ECL2-45.52等氨基酸的极性网络的形成,并驱动TM6与ECL2之间发生构象重排。这些变化构成了GPR4和GPR68质子诱导激活的核心共性机制。从原子分辨率水平明确揭示了这两个关键组氨酸残基在质子化状态下所引发的特异性构象改变及其在极性网络重构与受体激活中的关键作用(图3)。

图3 GPR4-Gs激活的分子机制

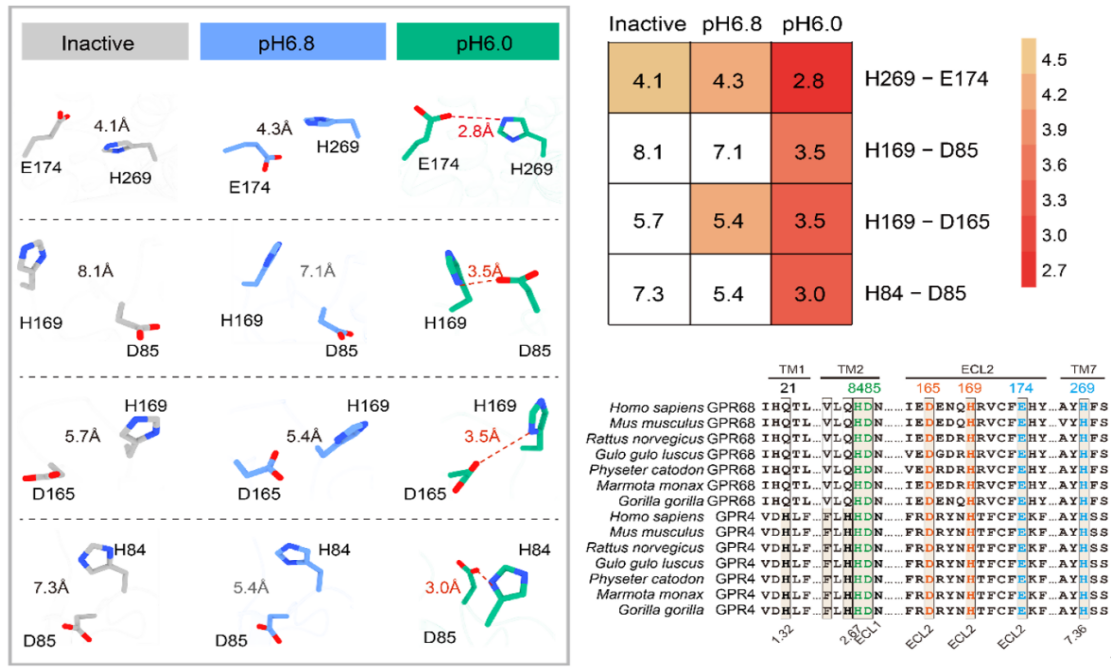

其次,研究者发现GPR68中还存在一个额外的质子感知位点H842.67,其质子化可与D85形成极性作用,增强TM2、ECL1和ECL2之间的相互作用,这可能是GPR68相较于GPR4在更酸性条件下达到最优活性的结构基础(图4)。

图4 GPR68的特殊激活位点

除此之外,研究者还发现不同组氨酸残基的质子化状态会引发GPR4与不同G蛋白亚型的选择性耦联。例如,H792.66的质子化专一性地促进GPR4与Gq的偶联,而对其与Gs的结合无显著影响。这一发现打破了传统对GPCR质子感知机制的认知,并揭示特定质子感知位点可能决定G蛋白亚型选择,从而影响下游信号的特异性功能输出(图5)。

图5 GPR4 偏好性信号转导的调控机制

最后,研究者通过结构比对发现了由多个疏水残基构成的“疏水传导链”作为信号传递路径,连接质子感知位点至构象“开关”残基F6.4。并利用突变实验证实了该信号通路在质子感知信号转导中的功能性作用。

山东大学高等医学研究院研究员郭璐璐、副研究员朱孔凯,山东大学基础医学院博士生钟亚妮,内蒙古大学生命科学学院博士生齐志敏,中南大学湘雅医院博士生刘俊彦和山东大学基础医学院硕士生刘梓立为本文的共同第一作者;山东大学基础医学院/高等医学研究院孙金鹏教授、内蒙古大学生命科学学院阿拉坦高勒教授、山东大学基础医学院杨帆教授、于晓教授和山东第一医科大学夏明教授为本论文共同通讯作者。

阿拉坦高勒教授团队长期从事活性脂质与质子感知受体介导信号通路的生理病理与药理机制的研究。首次报道将GPR65确定为质子感知受体的原创性工作中作出重要贡献( JBC. 2004 Oct 29;279(44):45626-33),回国后,在多项国家自然基金的资助下,指出溶血磷脂酸1受体(LPAR1)为干细胞治疗肺损伤(Apoptosis. 2017 Oct;22(10):1296-1309.:Am J R Cell Mol Biol. 2023 Feb 68:161-175. )重要靶点;而鞘氨醇1-磷酸受体2(S1PR2)和S1PR3分别鉴定为抗动脉硬化受体(Mol Pharmacol. 2005 pr;67 )和肾癌治疗潜在靶点(BBA-MBD 2022, 1868,7:166401)等多项研究成果在国际知名学刊上发表。目前与孙金鹏教授团队合作在质子感知受体的酸性感知机理研究中获得重要突破。这也是内蒙古大学生物学博士生学位论文(题目:质子感知受体 G PR4 介导的跨膜信号转导复合物结构生物学)的核心内容首次发表在CNS大子刊上。论文共有13个所属单位,内蒙古大学为第二所属单位。全文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40215959/

![]() 蒙ICP16002391号-1

蒙ICP16002391号-1